Chido : quel récit pour le relèvement de Mayotte ?

Si le cyclone ayant frappé Mayotte le 14 décembre 2024 reste dans tous les esprits, d’autres catastrophes naturelles ont depuis capté l’attention des médias français : inondations en Ille-et-Vilaine, méga-incendies à Los Angeles, cyclone Garance ayant durement frappé La Réunion. Fin mars encore, la Birmanie est frappée par un puissant séisme meurtrier et destructeur.

Pour tous ces événements dramatiques rythmant l’actualité, le temps du relèvement succède immanquablement à celui de l’émotion. L’enjeu est de taille. A chaque fois, les territoires meurtris doivent se reconstruire, réduire leur vulnérabilité et redéfinir une trajectoire motivante pour leur population. C’est particulièrement le cas pour l’archipel mahorais dévasté par Chido.

Diffusé sur France 5 le 23 février 2025, le documentaire « Mayotte, l’île impossible » a présenté la situation critique de ce territoire de l’archipel des Comores resté français et devenu département à la suite d’une longue lutte de ces habitants, en particulier des femmes mahoraises éprises de liberté.

Situé dans l’Océan Indien entre Madagascar et la côte africaine, Français depuis 1841, Mayotte connaît en effet un ensemble de problématiques structurelles importantes. Pour autant, Mayotte est-elle une île impossible ? Intervenant à Mayotte dans un cadre associatif, nous voudrions témoigner du contraire.

Peu médiatisées, les capacités de relèvement existent bel et bien. Quelles sont-elles ? Quelles temporalités leur accorder ? Et puisque ce potentiel existe, suivant quels modèles devrait-il se déployer et pour quel récit en définitive ?

Mayotte : la difficile maitrise de la complexité

Depuis plusieurs décennies, l’archipel mahorais est bousculé par des fortes dynamiques de transformation. Ces dynamiques sont multiples : croissance démographique exponentielle, flux migratoires continus, urbanisation accélérée, évolutions climatiques, dépendance accrue aux produits importés, développement des monocultures et déforestation associée…

Ainsi, l’archipel est passé d’une population d’environ 60 000 habitants au début des années 80 à une population supérieure à 300 000 habitants aujourd’hui [1]. Le territoire s’est de ce fait doté d’une dimension urbaine, préalablement absente, sans que les infrastructures essentielles ou l’organisation administrative aient suivi le même développement [2].

D’autres préoccupations sont environnementales : forte exposition des habitants aux aléas naturels de toutes sortes (1) [3], effets dommageables du changement climatique et de l’urbanisation sur le milieu naturel, et donc en retour sur la population.

Par leur gradualité, leur rythme voire leur imprévisibilité, ces dynamiques échappent au lieu, dans sa capacité d’assimilation et d’interprétation. Elles suscitent des crises sociales, économiques et environnementales qui, se conjuguant parfois, perturbent la vie quotidienne.

Par leur répétition ou leur cumul, ces crises signalent des déséquilibres patents (2) [2]. Ainsi, la conjonction d’une gestion de l’eau défaillante, d’une augmentation des besoins et d’une longue période de sècheresse a généré une grave crise de l’eau non résorbée à ce jour.

Pour être bien évidemment nécessaires, les réponses fonctionnelles ne suffisent pas. Il faudrait les renforcer mais aussi mobiliser des approches plus sensibles et davantage intégrées au territoire.

Chido : le défi du relèvement

Après avoir traversé Madagascar, Chido a frappé Mayotte puis le Mozambique où il fut également très destructeur (3). A Mayotte, la catastrophe a sidéré la population. La presqu’île était par terre. Les premières images médiatisées montrèrent le bidonville de Kaweni totalement détruit, comme sans vie.

Aux pertes humaines et aux dommages comptabilisés (4), s’ajoutent des effets moins directement saisissables : victimes non déclarées, détresses psychologiques, centres d’hébergement parfois insalubres, pillages, couvert végétal dévasté et biodiversité atteinte, services publics désorganisés, acteurs locaux isolés, tissu économique déstabilisé.

C’est la vie du territoire dans son ensemble qui est profondément bouleversée.

Dévastateur, le cyclone Chido a mis à nu les vulnérabilités de l’archipel. Il a défié ses capacités de résilience. De fait, en swahili (5), Chido signifie « le miroir ».

La solidarité nationale s’est manifestée. Acheminés depuis La Réunion et l’Hexagone, les secours se sont déployés. Les actions de soutien se sont multipliées en Hexagone et dans les territoires ultra-marins.

Une dynamique institutionnelle s’est également enclenchée. Le gouvernement s’est mobilisé pour établir une loi d’urgence pour la reconstruction de Mayotte. Prévoyant la mise en place d’un établissement public dédié, cette loi a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 24 février 2025.

De la tyrannie du temps à la composition des temporalités

Depuis une dizaine d’années au moins, tout se passe comme si Mayotte était exposé à la tyrannie du temps : transformations anthropiques accélérées, crises à répétition…. et maintenant un cyclone dévastateur d’intensité inégalée depuis 1934.

Ces perturbations affectent la population au quotidien. Elles favorisent aussi un turn-over accéléré dans l’administration et une vacance accentuée des postes. Ces effets induits freinent une réponse institutionnelle fortement attendue dans les domaines essentiels de la santé, de l’éducation, de la sécurité.

Cette oppression du temps sur le lieu bouscule la gestion planifiée des territoires. Cette gestion est efficiente lorsque les territoires évoluent dans un équilibre dynamique. Lorsqu’ils sont en trop rapide transformation, elle montre ses limites.

Rendre l’île possible, c’est par conséquent trouver la nouvelle façon de renouer la relation au temps. C’est déployer un relèvement résilient à même de composer avec des temporalités différentes.

La résilience de court terme : répondre aux besoins vitaux

Le premier défi post-Chido à relever est de répondre rapidement aux besoins vitaux de la population. Il s’agit de rétablir les infrastructures essentielles endommagées et, au-delà, de les reconfigurer pour compenser leurs insuffisances antérieures. Pour relever Mayotte, une résilience de court terme est ainsi pleinement nécessaire.

A été proposée comme modèle la restauration de la cathédrale de Paris, dévastée en 2019 par un incendie. Cette restauration était consacrée, cinq ans après, en décembre 2024.

Le 7 décembre 2024, une semaine avant Chido, le journal Le Monde y voyait « le soft power d’un pays qui, tout comme pendant les Jeux olympiques de Paris, est capable de faire converger les regards du monde entier sur lui, non seulement pour ses drames, ses déficits et ses poussées de fièvre, mais aussi pour ses talents, son organisation et sa résilience ».

Portant sur un édifice de grande fragilité, au fort symbolisme cultuel et culturel, la restauration de Notre-Dame a effectivement su mobiliser et coordonner des savoir-faire d’excellence.

Dépassant les passions qui auraient pu entacher la reconstruction, l’opération a su fédérer les acteurs. Elle a suscité l’engagement politique et tenu une date butoir ambitieuse [4].

Si ce modèle inspire pour une restauration efficiente des infrastructures répondant aux besoins essentiels de la population mahoraise, il trouve aussi ses limites. Le relèvement durable du territoire mahorais nécessite en effet de satisfaire d’autres aspirations et donc de mobiliser d’autres capacités que celles déployées pour un chantier de très haute technicité.

La résilience de long terme : assurer un relèvement résilient et durable

Un « territoire » est autre chose que les infrastructures fonctionnelles et techniques qui l’irriguent. Pour Guy Di Méo, il est un espace de relations entre une société et une étendue de l’espace terrestre. S’y projettent des représentations, des problèmes comme des projets. En outre, selon ce géographe, le territoire ne peut être dissocié de la terre porteuse d’une « épaisseur historique », dans laquelle il s’inscrit.

Le relèvement d’un territoire met par conséquent en jeu un vaste ensemble de relations entre ses « actants » (6) : habitants, acteurs et aussi milieux naturel et physique. Comment rendre ces relations opérantes et constructives ? Comment mobiliser les forces vives et les ressources locales en favorisant leur inscription dans « l’épaisseur » du lieu ?

Comme espace de vie, ce dont dispose Mayotte, c’est de capacités auto-génératrices. Ces capacités sont porteuses de modèles mahorais de relèvement durable. Elles ouvrent sur des possibilités de résilience de long terme.

Vers une filière mahoraise de la construction

Les effets de Chido sont allés de la dévastation des habitations les plus précaires à l’arrachage des toitures des constructions en durs. Ces destructions ont privé d’abri les familles en pleine saison des pluies.

Un instinct de survie a étonnamment animé les lieux les plus affectés par la catastrophe. Ainsi, au sein des bidonvilles, dès les premiers jours suivant le cyclone : « Les hommes sont à l’ouvrage, ils sont tous maigres, peu nombreux eux aussi, mais ils sont là, penchés sur leur marteau, à cheval sur une planche, frappant les clous dans un même geste, une même mélodie, presque un ballet, une danse de squelettes courageux » [6].

Au delà des bidonvilles, les communautés villageoises éloignées de Mamoudzou se sont également organisées pour faire face à la destruction de leur habitat. Une entraide familiale et de proximité a pleinement joué pour réparer ce qui pouvait l’être. Pour autant, les moyens ont rapidement manqué.

De leur côté, les architectes se sont fortement mobilisés. Ils ont cherché à comprendre ce qui priva de leur toit les constructions jusqu’à les mettre à terre parfois. Ils ont reconsidéré tout ce qui avait été tenté par le passé pour apporter des réponses locales au besoin de logements accessibles et adaptés aux usages locaux, sans qu’une filière économique ait pu véritablement éclore.

Conseil en architecture, urbanisme et aménagement, le CAUE (7) a engagé les diagnostics bâtimentaires les plus urgents. En lien avec la ville de Mamoudzou, il a fédéré les énergies disponibles autour de ce besoin. Ouverte à tous ceux qui souhaitent apporter un appui, la table ronde CAUE ouvre chaque jeudi à la discussion sur la reconstruction du bâti.

Proche du terrain, le CAUE dispose d’une position privilégiée pour identifier tant les difficultés concrètes auxquelles la population est confrontée, que les besoins administratifs, techniques et financiers pour y répondre de façon concrète.

Un défi majeur du relèvement post-Chido consiste en la réparation voire l’adaptation des habitations. Le chantier porte potentiellement sur environ 60 000 bâtiments détruits ou endommagés [6]. La catastrophe réactive ainsi les besoins de structurer une filière locale de la construction, telle que la prône de longue date l’architecte Attila Cheyssial. (8) [7].

Il s’agit de promouvoir des modèles locaux de construction, adaptés aux ressources endogènes et accessibles aux possibilités financières de la population. Il s’agit aussi de former les jeunes, dont beaucoup cherchent à s’employer, aux métiers associés.

En agriculture, le modèle inspirant du jardin mahorais

Les enjeux liés à l’agriculture mahoraise, comme aux constructions d’ailleurs, sont tout à la fois économiques, environnementaux, sociaux et sanitaires.

Traditionnellement, cette agriculture était vivrière. Rarement vrai métier, elle était le plus souvent une activité domestique pratiquée pour satisfaire les besoins alimentaires familiaux. Elle reposait sur la coexistence harmonieuse de systèmes productifs diversifiés. Elle était en particulier réputée pour ses « jardins mahorais » (9).

En 2010, ces systèmes productifs familiaux occupaient 6 500 hectares sur les 7 100 hectares cultivés [9]. Relevant beaucoup de l’informel, ces pratiques agricoles ont évité des pénuries alimentaires notamment lors des crises sociales de 2011, 2016 et 2018 [8] [9].

Dans les dernières années, l’agriculture traditionnelle mahoraise a progressivement reculé. Son image est devenue passéiste. Confrontée au vieillissement des agriculteurs, elle connaissait une perte des vocations agricoles. Les terres cultivables se raréfiaient.

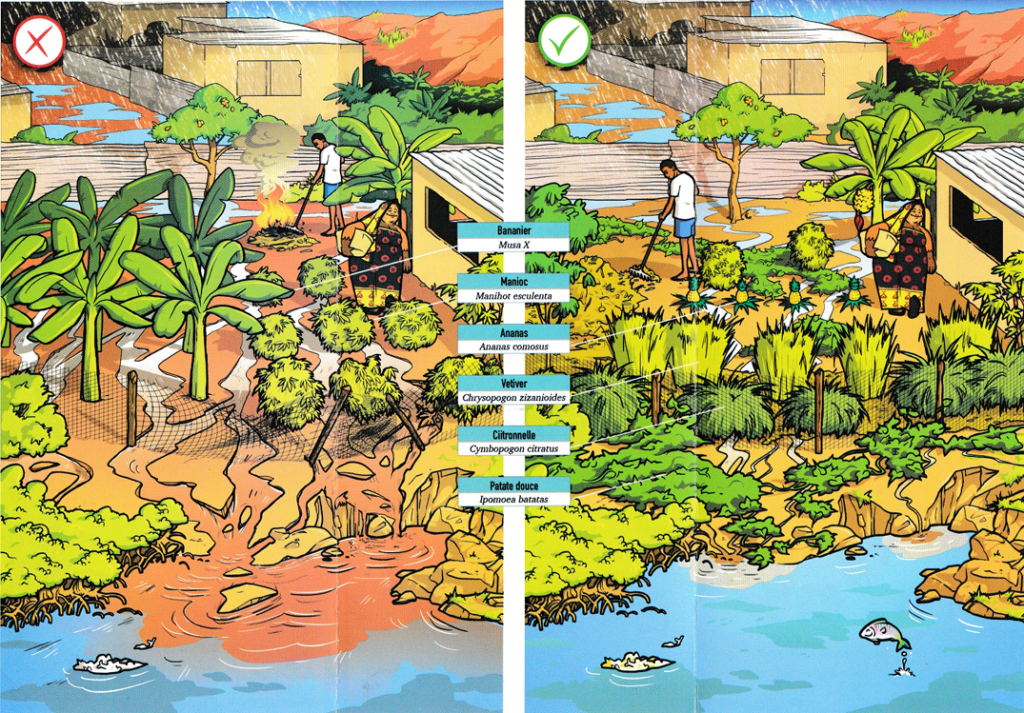

Pour autant, une prise de conscience s’était opérée de la nécessité de sauvegarder les savoirs attachés aux jardins mahorais. Ainsi, le projet LESELAM (10) sensibilise depuis plusieurs années aux techniques limitant l’érosion des sols, suivant une finalité de les préserver mais aussi de protéger le lagon de la sédimentation.

Cette dynamique vertueuse a été annihilée par le cyclone Chido. Aussi, venu au salon de l’agriculture, Nourdine Dahalani, président de la caisse de sécurité sociale de Mayotte déclarait le 29 janvier 2025 : « Il faut rebâtir une agriculture nouvelle, repartir de zéro. Si on ne les accompagne pas, les gens ne vont plus se maintenir dans le domaine, alors qu’on a besoin de développer l’agriculture, d’alimenter les enfants de Mayotte. Il est crucial qu’on trouve tous les leviers possibles pour maintenir l’activité, que ce soit la voie législative ou la solidarité » [10].

Le relèvement de l’agriculture est donc une urgence et son essor une priorité au côté de l’alimentation en eau. Des atouts sont disponibles pour cela car la terre est fertile à Mayotte, les savoir-faire sont anciens. Mais il faut agir avec précaution, éviter les risques sanitaires liés aux imports de plants, apprivoiser le temps associé au cycle naturel de la production, structurer un appui à hauteur des enjeux.

Au-delà de sa portée agricole, le jardin mahorais est un modèle inspirant pour le relèvement de la presqu’île. Basé sur la complémentarité des espèces végétales et des coutumes mahoraises, ce modèle présente des capacités régénératrices remarquables, à réinvestir.

Des micro-modèles à déployer en tissant des liens entre les acteurs

Les possibilités offertes de structuration d’une filière de la construction locale ou de réinvention du jardin mahorais montrent que des modèles endogènes de relèvement du territoire existent.

D’autres champs d’investigation mériteraient d’être explorés comme celui de la mémoire culturelle. Comment, par exemple, faire du musée de Mayotte, durement affecté par le cyclone, un vecteur de renouveau des traditions locales en relation avec les associations culturelles mahoraises ?

Pourraient encore être évoqués les milieux associatifs, sportifs ou sociaux. De son côté, l’AFPCNT dispose d’un groupe local ayant vocation à fédérer les acteurs mahorais autour de projets transversaux ciblés sur la culture du risque et la résilience du territoire (11) [11].

Actif avant Chido, le tissu associatif mahorais dans son ensemble s’est fortement investi dans le relèvement. Mais c’est aussi le cas des agents des collectivités territoriales qui ont donné sans compter leur temps, leur énergie, leurs compétences.

Il faudrait recenser ces micro-modèles de relèvement, les relier entre eux et leur permettre de se déployer sans attendre, en leur donnant le temps de le faire. La résilience de Mayotte est à ce prix.

Inscrits dans une entité ou une autre, les acteurs que nous avons cités et bien d’autres encore ont la faculté d’identifier les problèmes au plus près du terrain, de formuler des projets susceptibles d’y répondre. Ils véhiculent des représentations positives de ce que pourrait être le relèvement et la façon dont ils pourraient y contribuer. Ils font par conséquent territoire mais souvent en invisibilité aux yeux des décideurs.

Écrire le récit dont l’archipel mahorais a besoin

Rendre possible Mayotte, c’est par conséquent fédérer les forces vives, combiner les modèles de relèvement, celui centralisé de la reconstruction rapide des infrastructures essentielles et ceux disséminés dans le territoire, touchant à de multiples domaines comme nous l’avons montré.

Portées par des visionnaires, des engagés de toujours ou de la première heure post-Chido, ces capacités endogènes de relèvement ont besoin d’appui et de ressources pour se déployer. Ces femmes et ces hommes sont la future toile humaine du relèvement de Mayotte.

Mais comment faire reconnaître la place essentielle que ces pionniers du relèvement doivent tenir ? Comment convaincre que l’investissement en leur faveur, sans attendre, est une bonne façon de faire du temps un allié ?

Pour rendre possible Mayotte, le moment est venu d’écrire le récit dont l’archipel a besoin. Un récit qui se trouve en germe dans les représentations et les projets de ceux qui vivent le territoire. Un récit qui mette les savoir-faire locaux au service de la robustesse et de la résilience de l’archipel mahorais.

Ce récit peut-il venir du plan annoncé par le Premier Ministre le 30 décembre 2024 ? « Mayotte debout » [12] ? Ce plan prévoit en effet la production d’une future loi de refondation de Mayotte. Élaborée, en concertation avec les élus, cette loi aurait vocation à redéfinir l’avenir de l’archipel. Une possibilité à saisir pour le relèvement résilient et durable de Mayotte.

Notes de renvoi

(1) En mai 2019, une mission scientifique découvre, à 3 500 m de profondeur, un volcan sous-marin « nouveau-né », dénommé par la suite Fani Maoré. Les volumes de magma en jeu ont été tels qu’au cours de cette éruption sous-marine, Mayotte s’est déplacée de 24 centimètres vers l’est et s’est enfoncée de 19 centimètres. La naissance du volcan a exposé l’archipel aux secousses sismiques de faible intensité mais récurrentes.

(2) Insécurité, habitat insalubre, sous-équipements des services publics, cherté et/ou rareté des produits, tours d’eau, intempéries, érosions du littoral … autant de tracas auxquels la population est régulièrement confrontée. S’en suivent parfois des blocages sociaux, mais aussi des renonciations discrètes au territoire par ceux ou celles qui contribuent pourtant à leur échelle à satisfaire des besoins vitaux.

(3) Selon le quotidien Le Monde du 23 décembre 2024, Chido aurait fait au Mozambique plus de 120 morts, 900 blessés et détruit plus de 110 000 habitations.

(4) Si une quarantaine de décès ont été officiellement recensés, une incertitude demeure encore, trois mois après sur le nombre réel de victimes tandis que l’on évalue le nombre de blessés à 1 400. Selon Copernicus, plus de 35 000 bâtiments ont été détruits. L’hôpital a été endommagé à 60 %. L’aéroport était inutilisable. Près de 1200 km de routes ont été détruites ou endommagées.

(5) Le swahili est un groupe de langues bantoues, créoles au fortes origines et apports sémitiques, notamment de l’arabe parlé en Afrique de l’Est (source wikipedia).

(6) actant : terme emprunté au géographe Michel Lussault

(7) Financé par les collectivités territoriales, le Conseil en Architecture, urbanisme et environnement (CAUE) de Mayotte a pour missions de promouvoir la qualité architecturale et paysagère, de conseiller et d’accompagner les maîtres d’ouvrage, d’intervenir en amont des projets. Le CAUE de Mayotte est dirigé par Dominique Teissier.

(8) Arrivé à Mayotte à la fin des années 1970, celui-ci a mené alors avec l’anthropologue Jon Breslar des travaux d’étude de l’habitat et des constructions mahoraises. Il s’est investi ensuite dans la recherche de constructions de logements adaptés et à bas coût. Il suggère également de changer le regard sur les bidonvilles pour dépasser les lieux communs et les simplifications abusives.

(9) Systèmes vivriers très diversifiés, les jardins mahorais se sont constitués grâce aux peuplements successifs de Mayotte. Fondés sur la complémentarité des espèces végétales, ces jardins favorables à la biodiversité associent tant des pratiques agronomiques que sociales et spirituelles : « […] jacquier pour offrir ses fruits aux visiteurs, manguier centenaire ou cocotiers plantés par les aïeux servant à délimiter les parcelles, bananiers et piments du quotidien, légumes feuilles qui profitent de l’ombrage, de la fraîcheur et de l’humidité offerts par le houppier des manguiers ou des essences forestières trônant à plus de 20 mètres, arbustes fourragers tuteurs de vanille qui, une fois étêtés alimenteront le zébu, etc. » [9]

(10) Porté par la DEALM depuis 2012, le projet LESELAM vise à limiter l’érosion des sols à Mayotte. Financé par l’Union européenne dans le cadre du FEADER, il mobilise différents acteurs comme le BRGM, l’iRSTEA et les Naturalistes de Mayotte. https://www.leselam.com/

(11) Ce groupe local AFPCNT est coanimé par Hedia Jelassi, architecte à Mayotte, spécialisée dans les risques majeurs et Céline Le Flour, chargée de mission Outre-Mer. Les réflexions du groupe portaient en octobre 2024, sur l’établissement de supports de communication sur les risques et l’habitat résilient, le lien entre catastrophes sanitaires et risques sanitaires. La caravane des risques organisée ensuite à Mtsamboro a pu sensibiliser les collégiens aux aléas naturels, deux mois avant le cyclone. Post-Chido, ce groupe local a établi une feuille de route en soutien au relèvement de Mayotte.

Éléments bibliographiques

[1] Le blog de l’INSEE À Mayotte, un recensement adapté à une population aux évolutions hors normes, 5 janvier 2023

[2] Rapport 2022 de la Cour des Comptes « Quel développement pour Mayotte ? Mieux répondre aux défis de la démographie, de la départementalisation et des attentes des Mahorais »

[3] Frédéric Leone (Dir.). Atlas des risques naturels et des vulnérabilités territoriales de Mayotte. 2014.

[4] Notre-Dame ou la force du soft power français

[5] Journal La Croix, A Mayotte, les plaies béantes du cyclone, 23 décembre 2024

[6] Analyse technique des dégâts du cyclone Chido sur les constructions. Réapprenons à bien construire, Agence d’architecture Harappa

[7] Attila Cheyssial

https://lecoleduterrain.fr/type-de-document/attila-cheyssial/

[8] Synthèse illustrée du recensement agricole 2010, DDAF de Mayotte, juin 2011

[9] The conversation, Mayotte : un modèle agricole informel et résilient, 9 janvier 2025

[10] France Info, Le portail des Outre-Mer « Il faut rebâtir une agriculture nouvelle » : le président de la caisse de Sécurité sociale de Mayotte à Paris pour défendre les agriculteurs

[11] AFPCNT, Mayotte : constats et réflexions suite au cyclone Chido

[12] Mayotte debout